编者按:当下,数智化浪潮席卷全球,覆盖各行各业的生产活动。“数智”正在从技术工具演变为重塑产业生态的战略引擎。在此背景下,中国石油各海外公司加速创新步伐,以数智化为矛,穿透传统能源行业的转型迷雾。数智技术在海外项目中被广泛应用——数字智能勘探、智慧管网、自动化施工及检测,都不断取得突破性进展。这不是简单的技术叠加,而是一场全维度的变革。

东方物探公司:AI驱动海洋地震数据管理

7月12日,正在中东海湾作业的东方物探挑战者号气枪震源船上,一项创新成果正在投入使用。随着气枪震源数据自动化管理软件正式运行,东方物探海洋地震勘探效率实现了显著的提升——传统人工操作中困扰行业多年的问题,被“3次点击完成全流程”的智能解决方案有效解决。

在海洋勘探施工中,气枪震源船作业时的转线时间通常为18至20分钟,震源船每次作业的上线与下线,操作员都需手动完成数十项繁杂的数据操作。从上线前(放炮前)准备时创建标准化文件夹结构、初始化参数文件,到下线后(放完这根线)处理下载震源控制数据、校验文件完整性,再到数据交付环节,传统人工操作流程不仅烦琐,还极易出现各种问题,影响作业效率与数据质量。

为解决这一难题,东方物探挑战者号震源船气爆团队依托DeepSeek AI平台,在零基础情况下编制了震源数据自动化管理软件,成功构建了震源数据自动化管理系统。该系统融合了AI智能校验与自动化脚本技术,实现了一系列强大功能:上线前,气爆团队可根据任务线束号、炮线号、作业时间等参数一键创建目录结构;下线后,自动从气枪控制系统HOST下载数据,并分类拷贝至备份文件夹,同时提取样本文件;在QC数据上交环节只需一键操作,数据和报告就能上传至共享服务器,助力破解传统作业的“数据之痛”。

应用自动化管理软件后,效率比传统人工操作提升80%以上,数据准确率更是达到100%。正如参与测试的操作人员所说:“现在只需点击3次鼠标,系统就能自动完成过去数十倍的工作量,让工作人员从繁重的重复劳动中解放出来,将精力聚焦于技术优化与故障排查上。”(通讯员 李东顺 李庆元 郝培林)

大庆油田:为施工区域 装“鹰眼”

7月9日,东非原油管道储罐和终端站项目技术人员正操作无人机开展当天第4次高空巡查任务,逐一核实并拍摄记录现场所有作业点的施工进度情况,为日报工作提供图像依据。近年来,无人机技术日益成熟,远在非洲的大庆油田工程建设公司坦桑尼亚区域项目团队创新使用无人机辅助施工现场管理,取得了良好成效。

“我们建设的东非原油管道储罐和终端站项目占地面积达75万平方米。无人机技术的引入,让我们能够通过‘鹰眼’俯瞰项目,对破解作业面分布广、施工界面多、管理资源相对不足等难题起到了十分重要的作用。” 坦桑尼亚区域项目部技术人员李志军说。

项目初期的勘探测量阶段,人工开展详细勘探十分困难且有风险。项目勘探测量团队预设飞行航线,垂直拍摄现场照片,并利用专业图像处理软件将现场采集的照片整合成高精度项目全景图,为后续的工程设计、作业区域划分、施工顺序规划提供了可靠资料。

项目建设中,同步开展的作业界面非常多,作业区域内部道路资源长期饱和。为提升道路通行效率,项目管理团队用无人机对道路使用状况进行监控,不仅能够为车辆进场和设备转场提前规划行驶路线,还能通过与道路指挥员的实时联动做到精准引导。两年多来,管理团队凭借该技术克服了材料频繁进场、大型吊装设备占道施工等难题,有力保障了作业区内交通运输的效率和安全。

安全管理团队利用无人机的高机动性和高清影像实时传输功能,实现了对现场施工安全举措落实情况特别是高处作业、交叉作业等重点风险防控工序的实时监督。在储罐顶部结构附件施工及终端钢结构安装过程中,团队透过空中视角,配合现场安全负责人对吊装作业和高处作业进行全过程监督,为安全管理工作打上双保险。(通讯员 范思远)

管道局:东非管道上的焊接机器人

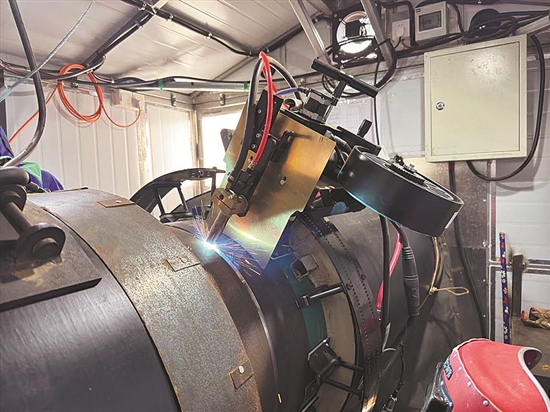

7月11日,东非原油外输管道项目施工现场,一台灰褐色的焊接机器人正灵巧地沿着管壁焊接,精准完成焊接作业。这是管道局自主研发的CPP900-W1N单焊炬管道全位置自动焊接机器人。该设备以高精度焊接技术和智能化控制能力,赢得了项目业主法国道达尔公司的高度认可。

这个机器人是管道局自主研发的“四全”管道焊接检测机器人装备系列设备之一,在东非原油外输管道项目直径610毫米、壁厚11.54毫米管道施工中,该设备已累计完成焊接超2.7万道口,推进管道500多公里,焊接合格率达98.88%。

东非原油外输管道项目是非洲能源运输的关键工程。与国内项目不同,业主对焊接热输入量的控制要求极为严格,波动范围不得超过±5%,人工操作几乎无法实现。为此,项目团队针对性开发了热输入量自动控制技术,通过实时采集焊接电流、焊接电压、焊接速度等参数,严格控制热输入量,精准满足业主需求。项目坦桑尼亚籍员工科比说:“中国设备的表现令人印象深刻,稳定性远超预期。”管道局焊接装备一级工程师王新升介绍,该设备之所以如此“聪明”,得益于其先进的自动控制技术。设备通过传感器实时监控焊接参数,自动计算并调整热输入量,大幅降低了对焊工操作经验的依赖。即使项目环境高温多尘,设备未做特殊改造也可稳定运行,展现出强适应性。

在节能减排方面,该设备同样表现出色。使用该设备后,单道口焊材使用量从2.9千克降至1千克,油料由30升减至10升,碳排放和烟尘排放减少超六成,为保护非洲草原的生态环境贡献了一份力量。值得一提的是,设备内置的高频数据采集功能代替了业主原计划采购的高成本配置设备,单套节省费用约30万元人民币。(记者 徐义泽 通讯员 杨红钰)

工程建设有限公司:“智慧系统”打造 明星项目

“上线不到一年,系统已在线管理3226张业务单据、追踪1.9407万项物料,作业效率较人工显著提升70%以上。”7月14日,在第26次“智慧仓储”系统培训现场,工程建设有限公司(CPECC)海湾地区公司腾飞项目材料经理赵志新正介绍系统运行的良好效果。

为破解物资仓储管理流程复杂、信息不透明、效率低下等难题,这个公司在腾飞项目率先上线“智慧仓储”系统,通过“一物一码”技术,实现从采购到材料到货、材料报验、智能入库和精准领用的全流程数字化闭环,确保每一件材料全生命周期可追溯。

系统上线后,大幅提升了作业效率和信息透明度。在大宗钢管到货时,管理员通过APP扫码入库,仅用10分钟便完成原本1个小时的入库登记流程,系统还自动推荐最优库位,提高仓储效率。在现场施工环节,该系统还能精准匹配物资与施工任务,避免重复领料与浪费。一次管配件领用过程中,系统自动识别到该区域用量已达到限额,成功拦截重复申领操作,减少了退库和盘点压力。

目前,“智慧仓储”系统已在CPECC多个重点项目应用,构建起统一的数字物资管理平台。腾飞项目凭借该系统的成功实践,获得CPECC“六化”成果创效二等奖,成为智慧建造的标杆项目。同时,因优质、超前的执行进度,该项目成为业主ADNOC的明星项目。

自2023年底启动数智化转型以来,CPECC海湾地区公司围绕EPC和EPCM项目全周期管理,开发部署智慧集采、智慧催交物流、智慧仓储、智慧预制、智慧数据、智慧现场、智慧完工和智慧营地“八大智慧系统”,初步实现“业务在线、数据流动、智能预警”。腾飞项目作为数智化“试验田”,牵头部署其中5项核心系统,构建从采购到交付的数字闭环,推动项目管理由“人跟流程走”迈向“数据驱动决策”。(通讯员 邓超)

渤海钻探:海外EISC服务 交出新答卷

“看,钻头刚刚触及井底,系统已经弹出对钻压、转速等工程参数的优化建议,这在一个月前是不可能实现的。”7月13日,伊拉克米桑油田值班房内,地质工程师指着屏幕上跳动的实时录井曲线说。这个让人惊喜的变化,源于渤海钻探第一录井公司对地质工程一体化远程作业支持系统(EISC)的最新一轮智能化更新。

此次升级的核心,是将EISC从“数据搬运工”变为“决策大脑”。依托EISC“数据湖”积淀的海量历史与实时数据,技术团队重点突破“实时性”与“可视化”两大关键:一方面,通过算法优化,将起下钻、钻进等工况信息的捕捉精度从“分钟级”跃升至“秒级”;另一方面,重构远程交互界面,直观呈现关键信息,即便相隔8000公里,后方专家也能如临现场般掌握每一次施工动作。

更具颠覆性的是系统的“智能决策”能力。升级后的EISC可实时融合现场作业百余项工程参数,自动分析工况趋势,对井漏、卡钻等突发情况预警精准率达90%,并同步给出优化建议,推动现场工程师角色从“数据判断者”向“结论验证者”转变。现场实测数据显示,单井工程时效提升20%,复杂工况应对效率、钻井时效等显著提高。

这项技术已在印尼市场率先完成“实战检验”。目前,4支技术团队驻点服务,系统在多口水平井随钻施工中,精准引导钻头“穿针”薄油层。未来,这套智能方案将推动海外数智化建设进入“EISC+AI”双轮驱动新阶段。

“我们不仅要搬运数据,更要挖掘价值。”项目技术负责人表示。依托自主研发的软硬件体系与本土化服务网络,这个公司正将“数智方案”转化为海外油气增产的“动力引擎”。从米桑沙漠到印尼海域,从实时监控到智能决策,这些跳动的数字曲线,正为国际市场油气增产及安全高效勘探提供更优质的信息化、智能化技术保障。(通讯员 李烁 高宏双 曹峥)

中油测井:云端数据为 海外业务赋能

进入7月,哈萨克斯坦贝特鲁瓦地区一实验室内一片繁忙景象,一批由中油测井国际公司移交而来的含油样品正在这里完成各类组分的分析。这标志着一场跨越6000余公里的“云端作业”进入收尾阶段。

测井技术堪比油气勘探的“千里眼”和“显微镜”,如何让测井工作更智能、更高效,声波、电磁、核磁共振等数智技术功不可没。此前刚刚完成作业任务的哈萨克斯坦阿克纠宾公司CT-77井,是一口设计井深3400米的重点井,甲方对储层参数精度和取样要求极高。在传统测井模式下,此类作业需要大量经验丰富的技术人员现场操作,跨国一致行动带来的协调难度和成本始终居高不下。

为了突破单一传统的邻井资料对比方式,中油测井国际公司在北京和西安两大数据库的支持下,远程调阅了与作业地区相关的大量数据,在具有丰富现场经验的生产、工艺、解释等多领域专家资源的支持下,不断丰富应用场景,打造“24小时跨时区作战链”,搭建EISC远程操控和协同作战平台,构建起实时数据传输与精准调控网络,把生产管理从地面推上了“云端”。井下仪器的运行状态、地层参数等关键信息成功实现了实时互传。

在历时7天的连续作业中,国内专家依托EISC系统的实时监测数据,迅速开展多学科联合会诊,并与甲方实时互动,在最短时间内确定最优测井参数调整方案,并通过系统远程下达指令,实现作业方案的动态优化,圆满完成32个测压点分析及4瓶含油样品采集,为甲方提交了高质量的测井资料和样品。

此次“前端轻量作业+后端智慧大脑”的作业模式,为海外测井装上了“数据引擎”,不仅保障了RDxT地层测试器高端测井装备的应用推广,还为高效应对海外复杂环境下测井作业难题提供了新思路。(特约记者 马永忠 杨倩 通讯员 李文伟)

- 安全防汛

- 端牢能源饭碗

- 第12届世界化学工程大会暨第21届亚太化工联盟大会在京开幕

- 核能海事组织在国际海事组织和国际原子能机构获得正式地位

- Genco targets fleet and growth moves with new $600m credit line

- Arabian Drilling rakes in over $400m in jackup deals

- Strohm, Petrobras complete field trials for deepwater pipe design, offshore Brazil

- Sulzer expands industrial operations in Argentina with third facility opening

- AMEA Power commissions Egypt’s first utility-scale battery storage project

- Van Oord在RWE的1.4 GW索菲亚海上风电项目安装所有Monopiles