编者按:

今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。多年来,在天山脚下,中国石油驻疆油气田与技服企业协同攻关,以一项项钻完井纪录,为新疆经济发展提供稳定的能源保障,助力新疆高质量发展。

《中国石油报》推出专题,展现中国石油驻疆油气田和技服企业攻坚克难,实现提速提效的做法和经验,敬请关注。

组织效率提升 推动生产组织变革,解决“大”的矛盾

9月23日,新疆准噶尔盆地大风过境,戈壁滩上黄沙遮天蔽日,西部钻探70221钻井队泥浆泵变频器突发故障无法工作。主任机电工程师兰广辉立即拨通了电控配件应急库的电话。“一个半小时维修配件就运送到井。以往这种情况至少要等两天,现在应急库就是‘及时雨’!”兰广辉说。

新疆地域广袤,约占我国陆上国土面积的1/6,作业点多线长面广,且多处于荒漠戈壁无人区。动迁距离长、生产保障弱、物资供应难,如何在探区高效组织钻探?“发挥集团整体优势,向一体化合力要速度”,成为驻疆油气田和技服企业双方共同的选择。

但是如何发挥一体化统筹优势,提升整体运行效率?驻疆油气田和技服企业经过分析研讨后,区域资源共享机制的创新想法逐渐成型:打破企业间的“资源壁垒”,将各区块人力、工程、技术、应急物资全面整合,建立集中储备的“共享池”,形成“统一调度、共享共用、互为补充”的协同模式,破解了重复布设人力物力的情况和单机单队的保障难题,从根源上激活钻探组织的整体运行效能。

在此机制下,中油技服成立前线协调组,建立区域重大装备资源共享平台,打破地域和行政壁垒,共享泥浆、钻头、螺杆及随钻震击器等工具,并开展塔里木维保修基地建设,推进配件、修理、一体化服务,提前储备高压泥浆泵、顶驱等关键部件,最大程度保障生产顺畅。

“从前要是遇到急用特殊配件,只能联系厂家然后再等。现在应急库里啥都有,应急再也不慌了。”兰广辉说。截至目前,西部钻探克拉玛依钻井公司电控配件应急库今年以来已累计发件19项次,减少施工等停286小时。

除了物资装备,人力资源也能“共享”。塔里木油田成立区域联合项目组,统筹区域内各家钻探企业的技术力量,定期组织区域钻井例会、复杂井专家会诊,还将DROC资源、随钻地质工程资源开放共享,形成技术合力,推动区域整体技术进步。

驻疆油气田企业还在钻探密集的片区建立“2小时快速应急响应圈”,按照区域主导原则,统筹井控装备等应急资源布局,为区域内企业提供应急保障。各钻探公司推进区域内资源共享、平台间设备共享、队伍间人员共享、企业间经验共享,建设“物资共享商店”,提高区域内生产效率。

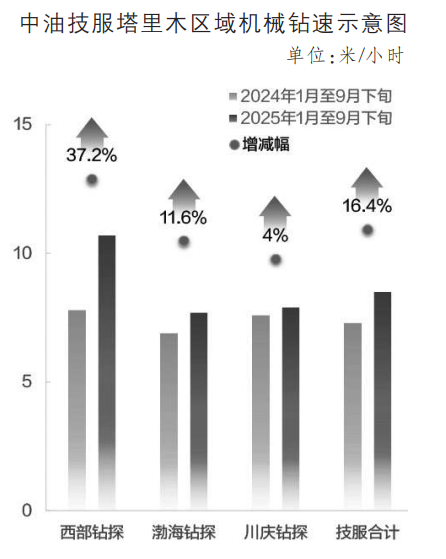

今年年初以来,通过共享共用,塔里木油田昆仑山前偏远探区实现高效钻完井建产,平均钻井周期提前100天;中油技服驻疆钻探公司平均钻井周期同比缩短21.4天,提速15.2%;机械钻速同比提升1.2米/小时,提速16.4%。

钻井技术迭代 找到提速最优解,突破“快”的瓶颈

9月21日,在塔里木热普区块RP8-9X井6000米的地下,一支由江钻四刀翼19毫米三棱齿PDC钻头领衔,搭配高性能大扭矩1.25度螺杆的预弯曲钻具组合,正以强劲的扭矩破岩前行。渤海钻探第三钻井公司70146钻井队队长殷鸽指着实时参数说:“我们这次采用的‘黄金组合’,仅用‘一趟钻’就取得5491米的二开进尺,平均机械钻速比区块指标高了25.9%。”这不仅一举刷新渤海钻探241.3毫米井眼单趟进尺纪录,而且刷新区块最短钻井周期纪录,成为热普区块新一轮提速的标杆井。

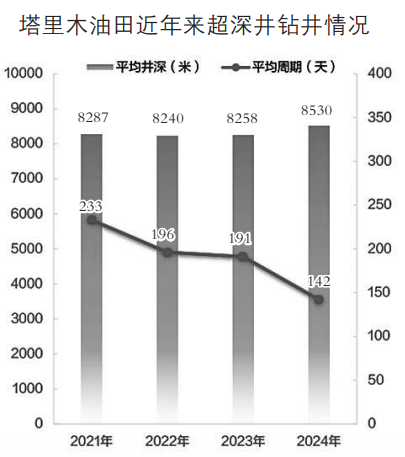

近年来,钻井不断向“低、非、老”迈进、向万米深度下探。钻井提速难,在超深复杂地层提速更是难上加难。面对世界级工程技术难题,如何用好科技之力?

驻疆油气田和技服企业共同将技术创新作为钻井提速提效的关键,不断打磨钻完井工程技术利剑,为每套层系、每个井段量身定制相应的钻井工具组合和工程技术对策,不断打磨钻井创新技术的“硬通货”,攻克了一批世界级技术难题。

在超深层,一批专项钻井技术利器问世。

塔里木油田联合各钻探公司创新攻关全井段钻完井提速技术,在超深复杂台盆区,创新推广以高性能大扭矩螺杆、高效PDC钻头等为核心的全井段提速技术,实现提速近20%。聚焦复杂难钻的砾石岩层,推行“四合一”组合提速技术,让钻头抗冲击性提高了10倍以上,既增进尺又提速度,推动砾石层这堵厚重的“石墙”加快突破。

此外,“一趟钻”“一串测”等前沿技术试验的突破,也解决了一批制约提速提效的关键核心难题,让钻井工具不惧超高温超高压,在和岩石的角力中步步为营,极大提升了连续作战能力,实现由“打得成”向“打得深、打得快、打得好”转变。

在页岩油,钻井技术持续迭代升级。

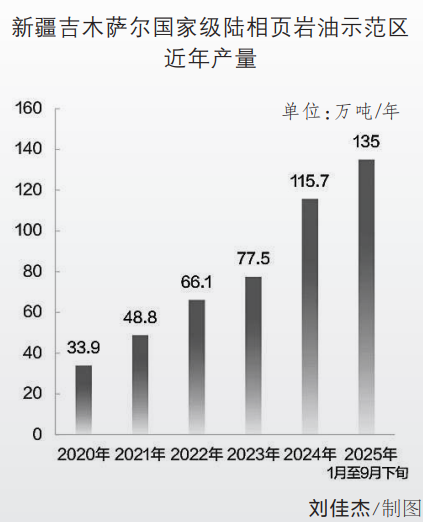

页岩油具有低渗透、流动性差的特点,渗透率仅为常规油藏的万分之一,开采难度极大。在新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区,新疆油田与吐哈油田携手攻坚。新疆油田组建地质工程一体化团队,集成长段水平井钻井提速、大平台工厂化钻井技术,强化钻井液性能,优化钻井参数,攻关设计“尖锥齿+非平面齿混合布齿”PDC钻头,匹配大功率螺杆,让钻井在地层中跑出“加速度”。吐哈油田开展钻井提速技术攻关,构建三维地层压力模型,以地层可钻性分析为基础强化钻头选型,配套高效钻井工具,形成“二开井身结构+国产个性化PDC+旋导+专用螺杆+油基钻井液”主体技术路线,破解垂深增加与井眼上翘情况下,长水平段延伸困难的问题,钻井指标持续提升。其中,吉2824B-1H井水平段长达2200米,钻井周期仅为25.8天。

截至目前,新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区钻井周期从开发初期的141天,缩短至84.1天,再缩短至36.1天,直至目前的25天。钻井周期的缩短推动页岩油产量实现跨越,今年年初以来,示范区产量已超135万吨。

协同效应凸显 打破壁垒谋共赢,找准“融”的契合点

拆卸、运输、组装……9月23日,由西部钻探克拉玛依钻井公司承担钻井任务的SHW26井,井架缓缓升起。35名钻井工人刚从8公里外的SHW35井搬至此处,“新家”用时6.58天便全部装配完毕。“以前队伍一年要跨两三个区块,光在路上就耗掉一两个月,现在平均9天就能完成搬安并开钻。”西部钻探克拉玛依钻井公司70208队党支部书记王平说。

钻机搬安速度的大跨越,看似是钻探组织调度的调整,而本质则是驻疆油气田和技服企业携手共进激发的内生动力。“决策双方共商,提速成效共享,才能让攻坚难题的力量更加集中、支撑保障更加有力。”塔里木油田工程技术部副主任邵长春表示。

在钻探组织、模式等方面,油气田企业广泛征集各钻探公司的意见建议。各钻探公司也绝非被动执行者,而是将个体技术优势转化为区域攻坚合力,主动参与、共同研究制定各类提速举措,衍生出更加多元的甲乙方合作模式。

针对地质认识清楚、工程技术成熟的区块,驻疆油气田和技服企业创新合作模式,推行“区块专打、井型专打”,即让在同一个区域或类型井钻得多、打得好的钻探队伍,优先在区域内调动,减少跨区域作战。

这一变革,让各钻探队伍从“满盆地打游击”转变为“盯紧一块专心打”,从“一口一口打井”升级为“一个片区一个片区组织钻探”。今年年初以来,塔里木油田区块专打率提高18%,整体钻井提速16%;中油技服在富满油田的服务保障率同比增长。

在区块专打基础上,双方还采取井组总包模式,将一个井组、一个区块统一招标,中油技服集中统筹,降低搬迁等成本,充分激活技服企业提速潜力。在井组总包基础上,推广“单井新型总包”模式,将成熟区块井位批量打包给同一家钻探公司,甲方重点抓安全、管质量,乙方自主定方案、降成本。

同时,在高风险、高难度的井实施日费模式,由甲方承担井工程主要风险,形成技术模板,快速决策提高时效;乙方强化地质工程一体化,发挥队伍和技术优势,引领打出“标杆井”,带动区域整体提速。

速度提起来了,效益如何合理分配?驻疆油气田企业将提速效益的一部分让利给钻探公司,让打得快的队伍有效益、有动力。此外,在技服企业加大装备投入的基础上,塔里木油田将钻井日费中的科技进步费全部用于乙方装备更新与升级。同时,塔里木油田摒弃“鞭打快牛”,不以最快速度定周期、不以最低成本定费用,切实解除钻探公司提速提效的后顾之忧,让合作共赢的蛋糕越做越大。

思想上凝聚共识、机制上共商共议,在齐心协力做大“蛋糕”中协同发展壮大,已然成为驻疆油气田和技服企业的共同追求。

提速无止境。在钻井纪录频频被刷新的当下,随着驻疆油气田和技服企业钻探组织更大程度融合、技术装备更高程度升级、甲乙方更大程度协同,钻头的下探速度将远不止于此,必将为钻井提速提效带来无限可能。

数说

1

1

(杨建永、朱婵偲、毛凯、侯红丽、马宏旭、马立华、谭辉、任凯参与采访)

刘佳杰/制图